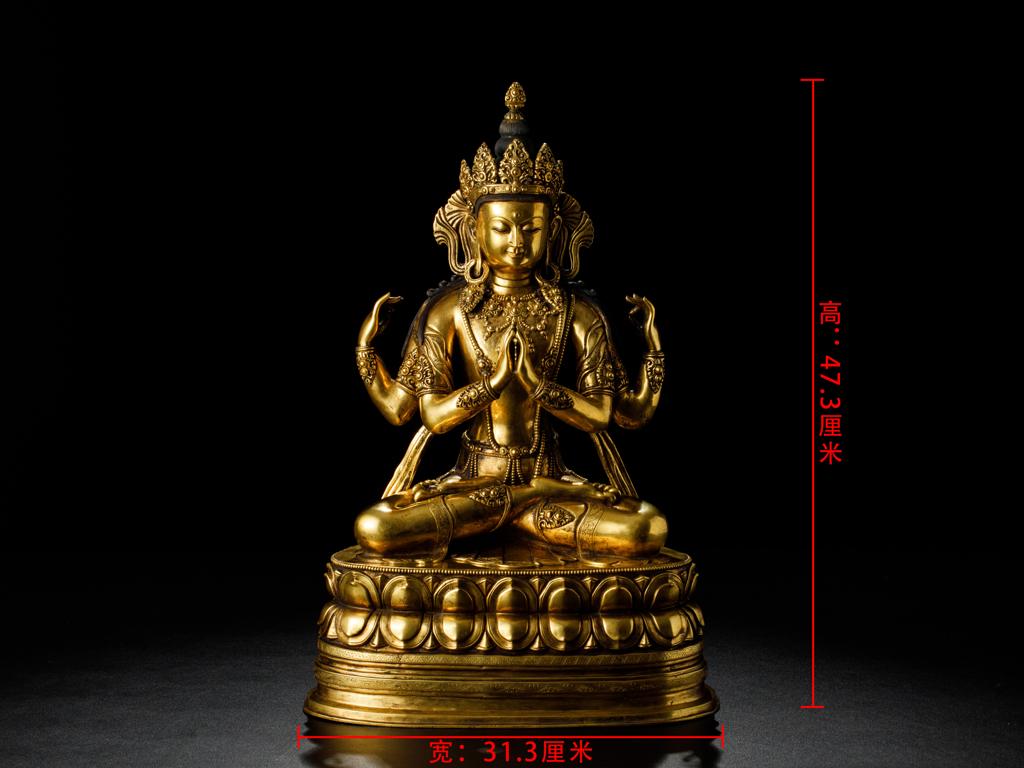

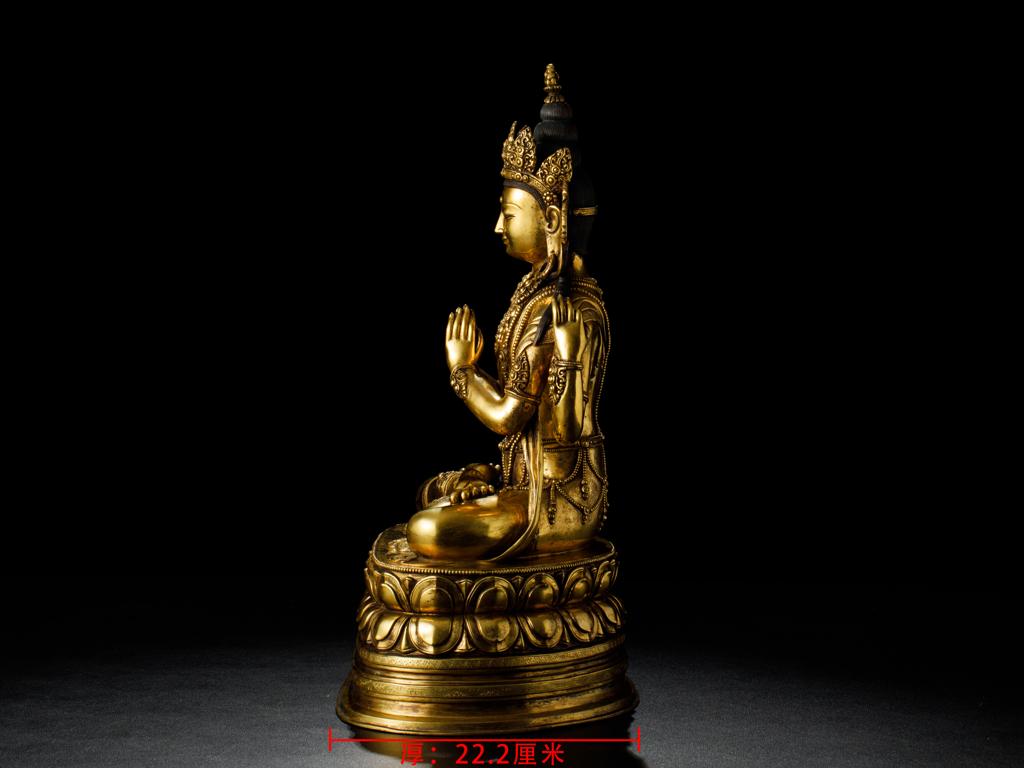

18世纪 铜鎏金四臂观音坐像

<< 乾隆 玉雕米芾拜石山子 |

浏览数: 1066 | 清中期 带眼狮子戏球端砚 >> |

简介: ▶

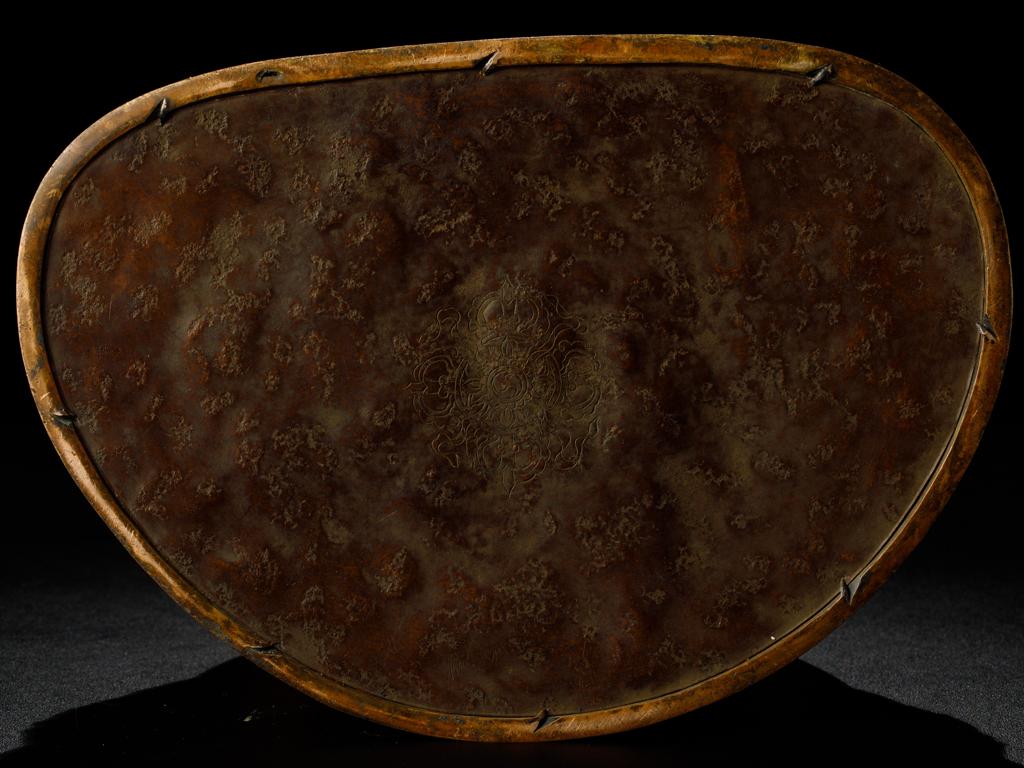

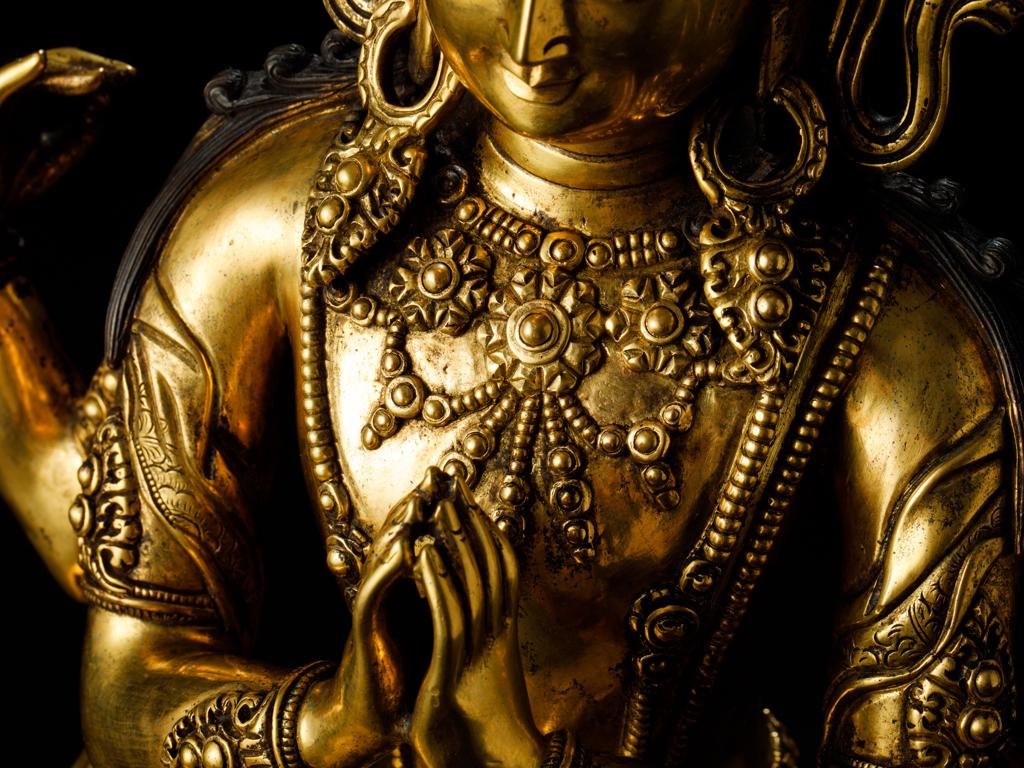

观音菩萨是佛教中最受欢迎的神祇。此尊菩萨坐像整像高度40余公分,属于造像中的大像,其造型优美,工艺细腻考究,像身比例舒适,手、脚等细部极具写实性,有较为明显的蒙古札派风格,此工艺风格由藏传入,既符合西藏佛像的相好标准,又融汇了蒙古的审美观念和传统表现形式,堪称此时期佛教金铜造像的巅峰之作。 此尊观音像一面四臂,铸造异常精细、华丽,整体鎏金,金层极厚实。头戴五叶花形宝冠,束发高髻,髻上有摩尼宝珠作为顶严。菩萨面庞圆润,脸颊丰圆,眉眼上挑,下视芸芸众生,面容秀美,神态安详,完美地表现了观音菩萨的形象。造像宽肩细腰,腰部挺直,极具佛果位的端庄之感,细部刻画精细入微,生动传神。上身袒露,披巾覆双肩,帔帛自双肩绕臂而下,垂于莲台两侧,极富装饰效果。胸前佩戴项饰,在项圈下缀连珠式璎珞,其外又围绕U字形长链,珠粒颗颗分明,并在链端处缀上宝珠及带卷草花纹的缀脚,U形长链亦錾有折线纹,精细异常。腰间系有连珠纹束带,腰带下有U字形连珠璎珞装饰。下身着长裙,裙子采取写实手法表现,衣纹流畅,质感较强。菩萨手、臂和足皆饰钏镯,两主臂于胸前双手合十,侧臂展开,拇指与食指捏合。双脚结跏趺坐,端坐于莲台之上。造像底座为双层仰覆莲台,莲台极高,仰莲瓣上饰有一道连珠纹,覆莲瓣下,围绕有折带纹及卷草纹各一道,莲座上下层莲瓣对应整齐,仰覆莲瓣饱满而宽阔,主瓣间露出下层莲瓣的一角,微微上翘。此精致罕见的观世音菩萨像面容端丽祥和、姿态举止庄严优雅、溢发尊贵气度。雕像最引人注目的是富丽而细致的鎏金色彩,显然一直被细心善护,除表面仅有细微的脱金和磨损外,几近原始完美状态。造像底部以红铜板进行封藏,采用砍削式封底,原封未动,此封板上刻有十字金刚杵的图案,代表此基座不可动摇的特质。 13世纪时,藏传佛教传入内地,为元朝皇帝所崇信。明朝继续扶植藏传佛教,但一改元朝专奉萨迦派的作法,实施多封众建,而宫廷造像则作为颁赐的定例品,由御用监佛作承造。永乐宫廷造像风格上乃以印、藏模式为原形,有机融入汉地传统审美意趣,表现为高度融合的艺术特征。清代宫廷造像始于康熙时期,其对藏传佛教也持保护和尊重态度,如册封五世班禅大师,在北京和承德等地兴建玛哈噶喇庙、永慕寺、资福院、溥仁寺、溥善寺等喇嘛寺庙, 与此同时,蒙古地区的一位重要活佛,哲布尊丹巴一世——札那巴扎尔,也对蒙古地区造像艺术的发展做出了巨大贡献,札那巴扎尔在世期间,倾心弘传佛法,其中最重要的举措之一就是广建寺院,绘塑佛像。这些造像属于蒙古地区流行的藏传佛教造像系统,融入了蒙古族独特的审美和文化特质,为蒙古藏传佛教艺术的经典之作。正因此,札那巴扎尔也被西方的艺术史学界称为 “亚洲的米开朗基罗”。 文中所述的这样的造像在大型博物馆、院中均有收藏,其中北京故宫博物院出版的《故宫观音图典》中就有此时期的造像,这时的佛像继承明代宫廷造像遗风,同时也开启了时代新风尚,其铜质细腻,鎏金纯厚,装饰华丽,工艺精良著称;其衣纹翻转自然,灵动流畅;裙裾花纹繁缛,铸造精工;腹部肌肤质感生动,富有弹性。佛像造型规范,气势恢弘,工艺精细,形象生动写实,同时给人以庄重之感。整体气度兼备宗教神圣气韵与皇家王者气派,堪称造像艺术的精品之作。 而札派观音造像,在近期的拍卖市场上表现得也尤为凸出,北京永乐拍卖在去年春拍中的一尊“17世纪 蒙古 札那巴札尔 铜鎏金四臂观音”,成交价已达1100多万元,其尺寸为25.8公分,可供参考。

年代:

清 - 18世纪

类型:

造像 - 四臂观音坐像

标签:

铜鎏金